Tragedi Kekerasan Seksual terhadap Anak di NTT: Jeritan yang Harus Didengar

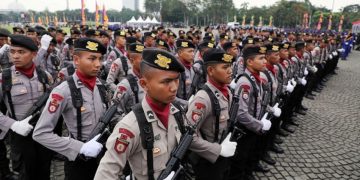

Baru-baru ini, masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) dihebohkan oleh kasus kekerasan seksual yang menimpa seorang anak di bawah umur. Kejadian ini terjadi di Kabupaten Malaka, di mana 12 pelaku diduga terlibat dalam tindakan tidak manusiawi tersebut. Ini bukan sekadar laporan berita biasa, tetapi sebuah peristiwa yang mengguncang hati dan memicu diskusi mendalam tentang perlindungan anak serta penegakan hukum.

Yang lebih menyedihkan lagi adalah sikap keluarga para pelaku yang justru meminta penyelesaian damai. Mereka tampaknya menganggap bahwa luka yang mendalam bisa dihapus dengan kesepakatan tanpa keadilan. Namun, penolakan dari korban dan keluarganya bukanlah sekadar sikap. Ini adalah bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan dan permintaan untuk diperlakukan secara manusiawi.

Di tengah budaya yang sering kali menekan korban untuk diam demi menjaga harmoni semu, keberanian korban dan keluarganya menjadi cahaya harapan. Mereka menunjukkan bahwa keadilan harus ditegakkan, bahkan jika itu melibatkan proses hukum yang panjang dan melelahkan.

Kasus ini juga mencerminkan adanya budaya impunitas yang masih mengakar di sebagian masyarakat. Permintaan damai dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak bukanlah solusi, melainkan pengkhianatan terhadap hak korban dan keadilan. Menurut Dr. Irwanto, psikolog anak dan pendiri Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia, kekerasan seksual tidak hanya melukai tubuh, tetapi juga merusak struktur psikologis dan sosial anak dalam jangka panjang.

Upaya penyelesaian non-yudisial justru memperparah luka dan mengaburkan pesan moral bahwa pelaku harus bertanggung jawab. Pendapat ini menegaskan bahwa penyelesaian di luar hukum formal bukanlah bentuk restoratif, melainkan represif terhadap korban. Fenomena ini juga menunjukkan lemahnya literasi hukum dan perlindungan anak di tingkat komunitas.

Ketika keluarga pelaku lebih mengutamakan nama baik atau kenyamanan sosial daripada keadilan substantif, maka yang dikorbankan adalah masa depan anak-anak dan integritas hukum itu sendiri. Dalam banyak kasus, tekanan sosial dan ekonomi membuat korban dan keluarganya terisolasi, bahkan disalahkan, sementara pelaku dilindungi oleh jejaring kekeluargaan.

Menurut Pakar hukum pidana Prof. Dr. Topo Santoso dari Universitas Indonesia, kejahatan seksual terhadap anak adalah delik biasa, bukan delik aduan. Artinya, negara wajib memproses hukum meskipun ada permintaan damai. Ini bukan soal kehendak pribadi, tapi soal perlindungan publik. Karena itu, permintaan damai dalam kasus ini seharusnya tidak menghalangi proses hukum, melainkan menjadi bukti bahwa sistem perlindungan anak harus diperkuat dari akar.

Kita tidak bisa membiarkan kisah semacam ini terus berulang. Negara, masyarakat, dan media harus berdiri di sisi korban, bukan pelaku. Ketika kekerasan seksual terhadap anak disikapi dengan permintaan damai atau penyelesaian kekeluargaan, kita sedang menormalisasi kejahatan dan mengabaikan luka yang mendalam.

Pendidikan hukum yang inklusif, pendampingan psikososial yang berkelanjutan, serta keberanian kolektif untuk menolak budaya tutup mata adalah fondasi penting menuju perubahan yang bermakna. Damai tidak boleh menjadi jalan pintas untuk melupakan kejahatan. Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak, damai yang sejati bukanlah kompromi di luar hukum, melainkan proses pemulihan yang berpihak pada korban dan penegakan keadilan yang tegas terhadap pelaku.

Hanya dengan memastikan bahwa hukum ditegakkan dan korban dipulihkan secara menyeluruh, kita bisa membangun masyarakat yang benar-benar aman dan bermartabat bagi anak-anak.